スポンサーサイト

誤った科学実験方法に注意!

2017年10月11日

弊社では小学生を中心に、お子様に教えることが多いため、

正しい実験方法や解説を行うよう、日々勉強しています。

ユーチューバーが流行っている昨今、科学実験を取り入れた動画も多くなっておりますが、

誤った実験方法で行われているものが多々あり、いつか大事故が起きるのではと危惧しています。

「良い子の皆さんは真似しないで」と注釈が入っていればまだしも、

危険な行為だとも思わずに実施している例を見かけます。

科学に疎い方ならまだ分かるのですが、「プロ」と呼ばれている方にもこういった事例が多いことに驚きます。

この場を借りて、警鐘を鳴らしたいと思います。

イベントで行われるサイエンスショーや実験教室でも同じです。

今までの経験則だけで安全だと判断して行われている節があり、

おもしろさ・インパクトを求める余り、本当はやってはならない行為が目立ちます。

また、解説が科学的に正しくない事も多いです。

正しく言うと難し過ぎるのでアバウトに言う事は弊社でもありますが、

そういう意味ではなく、プロが全く間違ったことを言っていることがあるのです。

多少の認識不足は誰でもありますが、全く科学とかけ離れている場合があり、大変悲しい気分になります。

今回はとりあえず、最近気づいた危険な実験例を2つ挙げたいと思います。

■象の歯磨き粉

弊社のサイエンスショーでもよく行う実験です。

泡が高く噴き上がるのが大変インパクトがあり面白い実験ですが、噴き上がった瞬間の泡に触れるのは大変危険です。

海外発祥の実験で、実験方法だけが広まってしまったように思います。

過酸化水素が一瞬で分解されるために噴き上がると思われているようですが、

噴き上がる理由は「突沸」で、過酸化水素の分解はもう少しゆっくりです。

(過酸化水素は分解する時に発熱します)

事実、発泡の様子が2段階あります。

ヨウ化カリウムを入れた後、しばらくはゆっくりと泡が増えていきますが、ある瞬間に一気に膨らみます。

前半は過酸化水素の分解、後半は沸騰です。

噴き上がった泡はすぐに冷えますが、濃い過酸化水素(劇物)のままである可能性があります。

決して被ってはいけません。

随分前、イッテQで内村さんらが海外に行って火傷をする様子が放映されましたが、

日本のスタジオで行っていたら、放送事故だと思います。

もし泡に触れるのであれば、十分時間を置いてから、演示者が触れるだけにとどめるべきです。

十分時間を置いたものでも、泡に触れた指に刺激を感じることがあります。

ヨウ化カリウムが上手く混じっていない部分があって、分解されていない可能性もあります(未検証)。

■液体窒素

液体窒素の取り扱いや窒息の認識が誤っているものがあります。

液体窒素を水やお湯に入れると、液体窒素が急激に沸騰し、白い煙(湯気)が大量に発生します。

この白い煙の正体は、空気中に含まれる水蒸気が液体の水に戻ったものです。

つまり窒素だけではなく、空気が混じっているので、吸っても大丈夫だと言う方がいらっしゃいます。

しかし、酸素濃度が18%を切った気体を一吸いするだけで、窒息する場合があり、酷いと意識を失います。

通常の空気の酸素濃度は21%ですので、たった3%が窒素に置き換わっただけで危険性があるのです。

観客の方が深く呼吸をした場合は特に危険ですので、吸わせることは避けた方が良いと思います。

液体窒素で凍らせた食材を食べ、胃が破裂した例もあります。

ただでさえ凍傷の危険性があり、食材は何でもよい訳ではありません。

マシュマロを液体窒素に入れて食べるのは多く行われていますが、投入時間などを考えないと危険です。

弊社ではお子様に食べさせる行為は一切行っておりません。

危険な行為が目に余るので、記載させて頂きました。

正しい実験方法や解説を行うよう、日々勉強しています。

ユーチューバーが流行っている昨今、科学実験を取り入れた動画も多くなっておりますが、

誤った実験方法で行われているものが多々あり、いつか大事故が起きるのではと危惧しています。

「良い子の皆さんは真似しないで」と注釈が入っていればまだしも、

危険な行為だとも思わずに実施している例を見かけます。

科学に疎い方ならまだ分かるのですが、「プロ」と呼ばれている方にもこういった事例が多いことに驚きます。

この場を借りて、警鐘を鳴らしたいと思います。

イベントで行われるサイエンスショーや実験教室でも同じです。

今までの経験則だけで安全だと判断して行われている節があり、

おもしろさ・インパクトを求める余り、本当はやってはならない行為が目立ちます。

また、解説が科学的に正しくない事も多いです。

正しく言うと難し過ぎるのでアバウトに言う事は弊社でもありますが、

そういう意味ではなく、プロが全く間違ったことを言っていることがあるのです。

多少の認識不足は誰でもありますが、全く科学とかけ離れている場合があり、大変悲しい気分になります。

今回はとりあえず、最近気づいた危険な実験例を2つ挙げたいと思います。

■象の歯磨き粉

弊社のサイエンスショーでもよく行う実験です。

泡が高く噴き上がるのが大変インパクトがあり面白い実験ですが、噴き上がった瞬間の泡に触れるのは大変危険です。

海外発祥の実験で、実験方法だけが広まってしまったように思います。

過酸化水素が一瞬で分解されるために噴き上がると思われているようですが、

噴き上がる理由は「突沸」で、過酸化水素の分解はもう少しゆっくりです。

(過酸化水素は分解する時に発熱します)

事実、発泡の様子が2段階あります。

ヨウ化カリウムを入れた後、しばらくはゆっくりと泡が増えていきますが、ある瞬間に一気に膨らみます。

前半は過酸化水素の分解、後半は沸騰です。

噴き上がった泡はすぐに冷えますが、濃い過酸化水素(劇物)のままである可能性があります。

決して被ってはいけません。

随分前、イッテQで内村さんらが海外に行って火傷をする様子が放映されましたが、

日本のスタジオで行っていたら、放送事故だと思います。

もし泡に触れるのであれば、十分時間を置いてから、演示者が触れるだけにとどめるべきです。

十分時間を置いたものでも、泡に触れた指に刺激を感じることがあります。

ヨウ化カリウムが上手く混じっていない部分があって、分解されていない可能性もあります(未検証)。

■液体窒素

液体窒素の取り扱いや窒息の認識が誤っているものがあります。

液体窒素を水やお湯に入れると、液体窒素が急激に沸騰し、白い煙(湯気)が大量に発生します。

この白い煙の正体は、空気中に含まれる水蒸気が液体の水に戻ったものです。

つまり窒素だけではなく、空気が混じっているので、吸っても大丈夫だと言う方がいらっしゃいます。

しかし、酸素濃度が18%を切った気体を一吸いするだけで、窒息する場合があり、酷いと意識を失います。

通常の空気の酸素濃度は21%ですので、たった3%が窒素に置き換わっただけで危険性があるのです。

観客の方が深く呼吸をした場合は特に危険ですので、吸わせることは避けた方が良いと思います。

液体窒素で凍らせた食材を食べ、胃が破裂した例もあります。

ただでさえ凍傷の危険性があり、食材は何でもよい訳ではありません。

マシュマロを液体窒素に入れて食べるのは多く行われていますが、投入時間などを考えないと危険です。

弊社ではお子様に食べさせる行為は一切行っておりません。

危険な行為が目に余るので、記載させて頂きました。

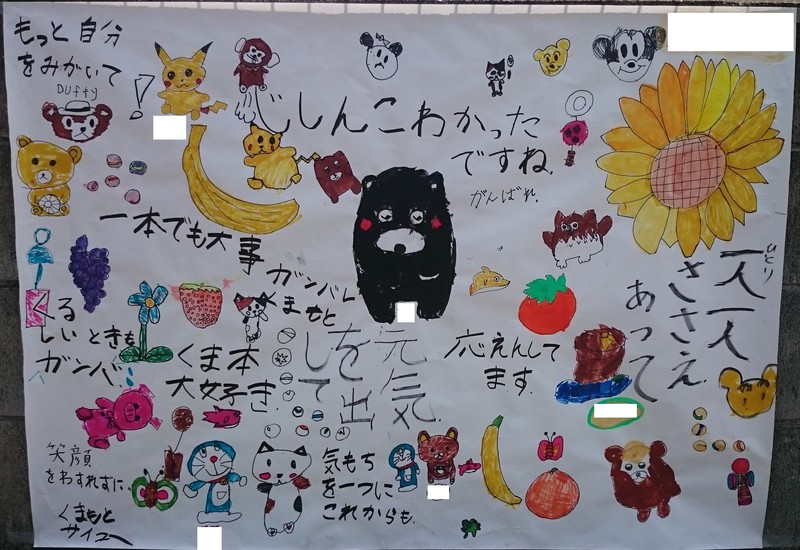

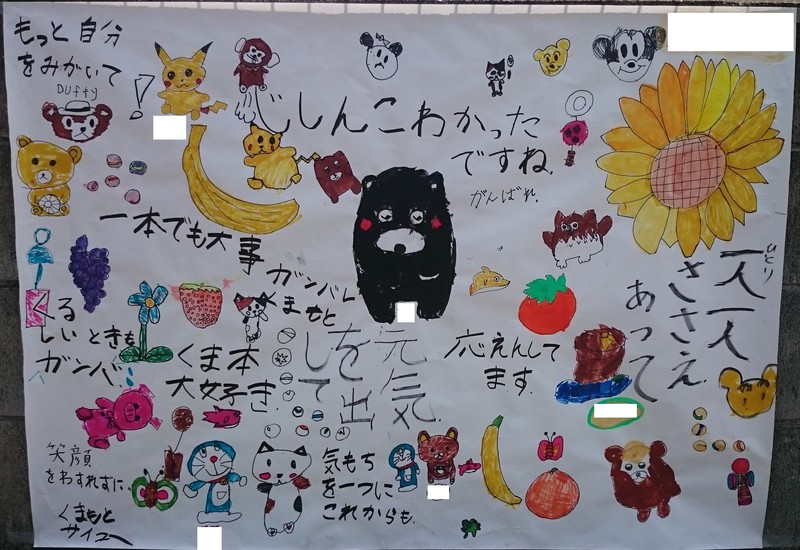

熊本の皆様へと、メッセージを頂きました!

2016年08月06日

ご無沙汰しております!九州サイエンスラボ「かず先生」です。

あ、「K'sサイエンスラボ」より改称し、「九州サイエンスラボ」と致しました。

今後ともよろしくお願い致しますm(_ _)m

ブログのロゴ等、ぼちぼち差し替えます。。。

さて、先週出張しました、鳥栖市児童センター様より熊本の皆様へのメッセージを頂きました!

絵手紙教室の小学生の皆様が描かれたのだそうです!

ありがとうございました!

氏名部分は隠しておりますが、画像を掲載します。

今後の熊本地区のイベントには実物をお持ちします。

熊本県外の皆様からはどこに行っても地震に対するお気づかいの言葉を頂きます。

物的支援だけでなく、このような心のご支援を頂き、本当にありがとうございます!!

あ、「K'sサイエンスラボ」より改称し、「九州サイエンスラボ」と致しました。

今後ともよろしくお願い致しますm(_ _)m

ブログのロゴ等、ぼちぼち差し替えます。。。

さて、先週出張しました、鳥栖市児童センター様より熊本の皆様へのメッセージを頂きました!

絵手紙教室の小学生の皆様が描かれたのだそうです!

ありがとうございました!

氏名部分は隠しておりますが、画像を掲載します。

今後の熊本地区のイベントには実物をお持ちします。

熊本県外の皆様からはどこに行っても地震に対するお気づかいの言葉を頂きます。

物的支援だけでなく、このような心のご支援を頂き、本当にありがとうございます!!

ホタルを見てきました。

2015年06月08日

先日の土曜日、子ども達を引き連れてホタルを見に行ってきました。

熊本市は割りと近くでもホタルが見られる場所が多く、自然の豊かさを感じます。

私が知っている穴場では、ホタルの数は少な目ですが、人が少なくゆっくりと見られます。

人が増えると困るので、場所は公開しませんwww

今回見られたのはゲンジボタル。

ヘケボタル・ヒメボタルに比べ身体が大きく、ゆったりと光るのが特徴で、私はこちらの方が大好きです。

今年のピークは早かったようで、数は少なかったですね。

さて、「メスは光らない」と思っている方も多いようですが、光りますよ!

メスはあまり動かず、草や葉に止まって弱い光を出しています。

オスは飛び回って強い光をだし、メスを見つけるとスッと寄っていきます。

とても美しい求愛行動ですね。

ちなみに、ホタルの光はプロポーズの光が有名ですが、他にも敵を威嚇するための光などもありますよ。

卵や、幼虫、蛹も、生涯を通して光るんです。

せっかくなら、近くでも観察してみたいですよね。

こっちの水は甘いぞ…という歌がありますが、水ではなくもっと確実なホタルの呼び寄せ方があります。

ペンライトのようなもので、メスと同じようなタイミングで点滅させるんですよ。

ただし、あまり強い光は見ている人にも、ホタルにも迷惑ですので、弱い光でやってみてくださいね。

ちなみに、当教室のオリジナル実験「ホタルスライム」は、

本物のホタルと同じ「ルシフェリン-ルシフェラーゼ発光」のスライムです。

同じく、幻想的な光を見ることができる、美しい実験です。

熊本市は割りと近くでもホタルが見られる場所が多く、自然の豊かさを感じます。

私が知っている穴場では、ホタルの数は少な目ですが、人が少なくゆっくりと見られます。

人が増えると困るので、場所は公開しませんwww

今回見られたのはゲンジボタル。

ヘケボタル・ヒメボタルに比べ身体が大きく、ゆったりと光るのが特徴で、私はこちらの方が大好きです。

今年のピークは早かったようで、数は少なかったですね。

さて、「メスは光らない」と思っている方も多いようですが、光りますよ!

メスはあまり動かず、草や葉に止まって弱い光を出しています。

オスは飛び回って強い光をだし、メスを見つけるとスッと寄っていきます。

とても美しい求愛行動ですね。

ちなみに、ホタルの光はプロポーズの光が有名ですが、他にも敵を威嚇するための光などもありますよ。

卵や、幼虫、蛹も、生涯を通して光るんです。

せっかくなら、近くでも観察してみたいですよね。

こっちの水は甘いぞ…という歌がありますが、水ではなくもっと確実なホタルの呼び寄せ方があります。

ペンライトのようなもので、メスと同じようなタイミングで点滅させるんですよ。

ただし、あまり強い光は見ている人にも、ホタルにも迷惑ですので、弱い光でやってみてくださいね。

ちなみに、当教室のオリジナル実験「ホタルスライム」は、

本物のホタルと同じ「ルシフェリン-ルシフェラーゼ発光」のスライムです。

同じく、幻想的な光を見ることができる、美しい実験です。

市科学展「金賞」、県展「優賞」おめでとう!

2014年11月25日

当教室の受講生が、夏休み自由研究で

熊本市科学展で「金賞」、熊本県科学展で「優賞」を取りました!

この場を借りてご報告致します。

また、他の受講生も市町村の科学展へ出展されております。

確かに、自由研究の実験方法について相談を受け、アドバイスしましたので、お礼の声をいただきましたが、

いえいえ…これは明らかにご本人様の力です!

出展作品を見てきましたが、たくさんの実験を自分で工夫して行っています。

私が協力できた部分は賞とは何も関係がありません。

模造紙にびっしりと書かれた文字にも驚きましたが、展示されていたノートに驚きました。

自由研究の記録が、ノートほとんど丸一冊分。

これは大学の研究並ですね!

来年こそは県の特別賞を狙って、がんばってくださいね!

熊本市科学展で「金賞」、熊本県科学展で「優賞」を取りました!

この場を借りてご報告致します。

また、他の受講生も市町村の科学展へ出展されております。

確かに、自由研究の実験方法について相談を受け、アドバイスしましたので、お礼の声をいただきましたが、

いえいえ…これは明らかにご本人様の力です!

出展作品を見てきましたが、たくさんの実験を自分で工夫して行っています。

私が協力できた部分は賞とは何も関係がありません。

模造紙にびっしりと書かれた文字にも驚きましたが、展示されていたノートに驚きました。

自由研究の記録が、ノートほとんど丸一冊分。

これは大学の研究並ですね!

来年こそは県の特別賞を狙って、がんばってくださいね!

子どもに勉強させる方法6【連載】

2013年01月31日

子どもに勉強させる方法を連載中です。

本記事は第六回目です。

始めから読みたい方はこちらへ。

「子どもに勉強させる方法」

5.動機付けは親子のコミュニケーションから

さて、稀に「私は一人で生きていく。だから好きにさせて」という子どもがいます。特に反抗期や思春期に多いでしょう。親に育ててもらわなくても自分で生きていけるから干渉するな、と。

しかし人間は社会を作り、人と関わりを持って生きる生き物です。何もかもを切り捨てたとしても、最後に残るのは衣・食・住です。仮にホームレスになったとしても、どのような形かで寒さや暑さを防ぐ知恵は必要ですし、生きるのに最低限必要な「食」は必ず残ります。社会に一切関わらずに食を満たすには、無人島へでも行って自給自足の生活しかありません。しかし、今の子どもたちにその知恵や技術があるとは思えません。ですから、何らかの形でお金を稼ぎ、食料を調達します。アルバイトであろうとそこは社会であり、スーパーやコンビニで売られている食材も、社会の中で生まれ売られているものです。現代の日本人が社会と関わりを断って生活する事は困難なのです。

子どもたちは経験が浅いため、表面しか見えず、隠れた社会のことを知る由もありません。お金なんてバイトすればどうにでもなる。食べ物だって、コンビニで買えばいい。その程度に考えています。でも、バイトするには最低限度の知識やコミュニケーション能力が必要です。雇う側は使えない人間を雇いたくはありません。税金も払わなければなりません。健康保険料を払わなければ、医者にかかると多額になってしまいます。いずれは働けなくなる歳がやってきますから、年金なり蓄えが必要となります。彼らが思っている以上に稼がなければならないのです。

まあ、精神的に反発しているだけで、本当に心の底から親なんて要らないと言う子どもは少ないとは思います。ですが、親としては将来子どもが苦労する姿が目に見えている。そんな思いで干渉してしまいます。その干渉が子どもたちにとっては「ウザい」のですね。一人で生きていくというのは言葉の綾であって、「少しは自分で考えさせて」と言っているのです。

では、干渉の形を変えてみましょう。教えたい事を何かに転化するのです。口で「お金を稼ぐのは大変なことなんだよ」と言っても、分かるはずはありません。ですから、あなたまたは配偶者が今の仕事を始めた経緯を語ってみましょう。初任給を言ったことがありますか?手取りがどれだけになるかを教えたことがありますか?特に日本はそのような事を隠しがちですが、思い切って色んな経験や現実を話してみましょう。

もっと話しやすい事からでも構いません。例えば、「そのゲームソフトはどこのメーカー?」という話から、ゲームクリエイターのことや作曲者のこと、ゲーム会社の経営のこと、技術のことなどを調べ、たくさんの人が関わっていることや、開発にかかった莫大な費用の話に広げてみましょう。食事に連れ出して、食材を作る農家の話に繋げるのもいいでしょう。特に、あなたに知識があるものから始めてみましょう。

ただし、「大人も大変なんだよ」とか「だから、あなたもちゃんとしなさいよ」という最後の言葉は要りません。説教じみてしまいます。「だから何が言いたいの?」と言われそうな、含みを持たせた言い方もいけません。単に、事実を話すだけで止めておきましょう。子どもから「へぇ~」という言葉が出る事をまずは目標にしてみてください。質問まで出るようになれば興味を持った証拠です。子どもたちは身近な現実を知ることから、何かを学ぶ力を持っています。反発するような年頃ならなおさら、自分がどうして行くべきかは自分で考えられます。少しずつ小さな話を積み重ねることで子どもの舵を取ってあげてください。親子のコミュニケーションが重要という事は言うまでもありません。前項のように夢を原動力にさせるにしても、上手なコミュニケーションが欠かせません。

本記事は第六回目です。

始めから読みたい方はこちらへ。

「子どもに勉強させる方法」

5.動機付けは親子のコミュニケーションから

さて、稀に「私は一人で生きていく。だから好きにさせて」という子どもがいます。特に反抗期や思春期に多いでしょう。親に育ててもらわなくても自分で生きていけるから干渉するな、と。

しかし人間は社会を作り、人と関わりを持って生きる生き物です。何もかもを切り捨てたとしても、最後に残るのは衣・食・住です。仮にホームレスになったとしても、どのような形かで寒さや暑さを防ぐ知恵は必要ですし、生きるのに最低限必要な「食」は必ず残ります。社会に一切関わらずに食を満たすには、無人島へでも行って自給自足の生活しかありません。しかし、今の子どもたちにその知恵や技術があるとは思えません。ですから、何らかの形でお金を稼ぎ、食料を調達します。アルバイトであろうとそこは社会であり、スーパーやコンビニで売られている食材も、社会の中で生まれ売られているものです。現代の日本人が社会と関わりを断って生活する事は困難なのです。

子どもたちは経験が浅いため、表面しか見えず、隠れた社会のことを知る由もありません。お金なんてバイトすればどうにでもなる。食べ物だって、コンビニで買えばいい。その程度に考えています。でも、バイトするには最低限度の知識やコミュニケーション能力が必要です。雇う側は使えない人間を雇いたくはありません。税金も払わなければなりません。健康保険料を払わなければ、医者にかかると多額になってしまいます。いずれは働けなくなる歳がやってきますから、年金なり蓄えが必要となります。彼らが思っている以上に稼がなければならないのです。

まあ、精神的に反発しているだけで、本当に心の底から親なんて要らないと言う子どもは少ないとは思います。ですが、親としては将来子どもが苦労する姿が目に見えている。そんな思いで干渉してしまいます。その干渉が子どもたちにとっては「ウザい」のですね。一人で生きていくというのは言葉の綾であって、「少しは自分で考えさせて」と言っているのです。

では、干渉の形を変えてみましょう。教えたい事を何かに転化するのです。口で「お金を稼ぐのは大変なことなんだよ」と言っても、分かるはずはありません。ですから、あなたまたは配偶者が今の仕事を始めた経緯を語ってみましょう。初任給を言ったことがありますか?手取りがどれだけになるかを教えたことがありますか?特に日本はそのような事を隠しがちですが、思い切って色んな経験や現実を話してみましょう。

もっと話しやすい事からでも構いません。例えば、「そのゲームソフトはどこのメーカー?」という話から、ゲームクリエイターのことや作曲者のこと、ゲーム会社の経営のこと、技術のことなどを調べ、たくさんの人が関わっていることや、開発にかかった莫大な費用の話に広げてみましょう。食事に連れ出して、食材を作る農家の話に繋げるのもいいでしょう。特に、あなたに知識があるものから始めてみましょう。

ただし、「大人も大変なんだよ」とか「だから、あなたもちゃんとしなさいよ」という最後の言葉は要りません。説教じみてしまいます。「だから何が言いたいの?」と言われそうな、含みを持たせた言い方もいけません。単に、事実を話すだけで止めておきましょう。子どもから「へぇ~」という言葉が出る事をまずは目標にしてみてください。質問まで出るようになれば興味を持った証拠です。子どもたちは身近な現実を知ることから、何かを学ぶ力を持っています。反発するような年頃ならなおさら、自分がどうして行くべきかは自分で考えられます。少しずつ小さな話を積み重ねることで子どもの舵を取ってあげてください。親子のコミュニケーションが重要という事は言うまでもありません。前項のように夢を原動力にさせるにしても、上手なコミュニケーションが欠かせません。

子どもに勉強させる方法5【連載】

2013年01月31日

子どもに勉強させる方法を連載中です。

本記事は第五回目です。

すみません、更新をミスりました。

第四回目に新しい記事を上書きしたみたいです。

戻しておきます!

始めから読みたい方はこちらへ。

「子どもに勉強させる方法」

5.夢を原動力に

お子様には将来の夢がありますか?

スポーツ選手など、一見勉強とは無縁の夢だったとしても、小中学生の学習内容というのは普通に生活するうえでも必要なことです。簡単なところでは、買い物や家計における計算や、文章を読む力などは、誰でも必要になってきます。

本気でスポーツ選手を目指すという高い目標を持っているなら、そのモチベーションを生かして、勉強に結び付けましょう。例として、サッカー選手が夢だったと仮定してお話します。

最近は日本人選手が海外に行って大活躍をしていますね。現地の言葉が分からなくても、英語ができればある程度言葉が通じ、より的確で迅速なコミュニケーションをとることができるるでしょう。スポーツは最近では科学的に検証され、「スポーツ科学」という分野ができました。どうすれば効率よく必要な筋肉を増強できるか。どのような食事が、どのくらいの睡眠や休息が適切なのか。どのような練習メニューが最適なのかを科学的に割り出し、実践しています。

そもそも試合に挑むと、相手との騙し合いです。相手選手の癖や動きを読取り、次にとるべき行動を瞬時に割り出します。人はそれを「勘」と言うかもしれませんが、円滑な脳の働きでできることですから、柔軟な脳にする鍛練が必要でしょう。

スポーツと言うものはケガがつきものです。選手として使い物にならなくなったときには途方に暮れるでしょう。その時のためには、臨機応変に対応できるだけの知識や知恵を持っておくべきでしょう。サッカー選手以外の道も残しておくということです。消極的な言い方だと「逃げ道」ですが、逃げ道を持つというのは、人生に幅と奥行きを生みますから、決して悪いことではありません。精神的な余裕は何事にも大切なことです。一つの事を成し遂げるにしても、百も千も幅広い経験をしたほうが有利なのです。

確かに、勉強ができなくても素晴らしいサッカー選手はたくさんいるでしょう。でも、有名なサッカー選手はサッカー人口に対してごく少数です。サッカー選手を夢見た多くの人が、涙を飲んで他の道を辿る結果となったはずです。そのときに「サッカーに打ち込んでいたから、他の道が無い…」という後悔よりも、「サッカーの経験をしていて良かった」と思える余力を持っておく必要があるでしょう。

本記事は第五回目です。

すみません、更新をミスりました。

第四回目に新しい記事を上書きしたみたいです。

戻しておきます!

始めから読みたい方はこちらへ。

「子どもに勉強させる方法」

5.夢を原動力に

お子様には将来の夢がありますか?

スポーツ選手など、一見勉強とは無縁の夢だったとしても、小中学生の学習内容というのは普通に生活するうえでも必要なことです。簡単なところでは、買い物や家計における計算や、文章を読む力などは、誰でも必要になってきます。

本気でスポーツ選手を目指すという高い目標を持っているなら、そのモチベーションを生かして、勉強に結び付けましょう。例として、サッカー選手が夢だったと仮定してお話します。

最近は日本人選手が海外に行って大活躍をしていますね。現地の言葉が分からなくても、英語ができればある程度言葉が通じ、より的確で迅速なコミュニケーションをとることができるるでしょう。スポーツは最近では科学的に検証され、「スポーツ科学」という分野ができました。どうすれば効率よく必要な筋肉を増強できるか。どのような食事が、どのくらいの睡眠や休息が適切なのか。どのような練習メニューが最適なのかを科学的に割り出し、実践しています。

そもそも試合に挑むと、相手との騙し合いです。相手選手の癖や動きを読取り、次にとるべき行動を瞬時に割り出します。人はそれを「勘」と言うかもしれませんが、円滑な脳の働きでできることですから、柔軟な脳にする鍛練が必要でしょう。

スポーツと言うものはケガがつきものです。選手として使い物にならなくなったときには途方に暮れるでしょう。その時のためには、臨機応変に対応できるだけの知識や知恵を持っておくべきでしょう。サッカー選手以外の道も残しておくということです。消極的な言い方だと「逃げ道」ですが、逃げ道を持つというのは、人生に幅と奥行きを生みますから、決して悪いことではありません。精神的な余裕は何事にも大切なことです。一つの事を成し遂げるにしても、百も千も幅広い経験をしたほうが有利なのです。

確かに、勉強ができなくても素晴らしいサッカー選手はたくさんいるでしょう。でも、有名なサッカー選手はサッカー人口に対してごく少数です。サッカー選手を夢見た多くの人が、涙を飲んで他の道を辿る結果となったはずです。そのときに「サッカーに打ち込んでいたから、他の道が無い…」という後悔よりも、「サッカーの経験をしていて良かった」と思える余力を持っておく必要があるでしょう。

子どもに勉強させる方法4【連載】

2012年12月12日

子どもに勉強させる方法を連載中です。

本記事は第四回目。

始めから読みたい方はこちらへ。

「子どもに勉強させる方法」

4.未来の設計図

さあ、具体的にどうすれば子どもが勉強してくれるのか。その内容に入っていきます。

私は理科の教師をしています。どの教科でもそうですが、特に理科という教科は授業の最初で行なう「導入」を重視します。導入を失敗すれば、その授業丸々一時間が失敗に終わることも多いからです。

さて、導入というのは「さて前回の授業では、2つ以上の物質が合わさる化学変化『化合』を勉強しましたね。では、その逆。1つの物質が2つ以上に分かれる化学変化もあるはずです。今日はそれを実験で確かめてみましょう」などという、「今日はこの勉強をするよ」と示すことです。これで子どもたちは「分かれる反応の実験」という背景を把握し興味を持つことで、その日の授業の内容が吸収しやすくなるのです。。

ところが、言い回しが悪かったりして、今一つ説明し切れていないと、何の勉強をしているのか、何の実験をしているのかを全く理解しないまま、闇雲に黒板を写し、実験をし、無駄な時間を過ごすことになります。

これは授業だけでなく何にでも共通することです。人間の行動には理由があります。例えば、ただ「掃除しろ」と言われて納得しないままやるよりも、やれば周りの人が喜ぶんだとか、気持ちよく過ごせて勉強がはかどるんだとか、意義を見出させることが大変重要なのです。つまり、「動機」です。

子どもに勉強をさせたいならば、まずは勉強しようと思える「動機」作りをしなければならないのです。時間がかかってしまっても構いません。大切なことですから、しっかり動機付けしていきましょう。

本記事は第四回目。

始めから読みたい方はこちらへ。

「子どもに勉強させる方法」

4.未来の設計図

さあ、具体的にどうすれば子どもが勉強してくれるのか。その内容に入っていきます。

私は理科の教師をしています。どの教科でもそうですが、特に理科という教科は授業の最初で行なう「導入」を重視します。導入を失敗すれば、その授業丸々一時間が失敗に終わることも多いからです。

さて、導入というのは「さて前回の授業では、2つ以上の物質が合わさる化学変化『化合』を勉強しましたね。では、その逆。1つの物質が2つ以上に分かれる化学変化もあるはずです。今日はそれを実験で確かめてみましょう」などという、「今日はこの勉強をするよ」と示すことです。これで子どもたちは「分かれる反応の実験」という背景を把握し興味を持つことで、その日の授業の内容が吸収しやすくなるのです。。

ところが、言い回しが悪かったりして、今一つ説明し切れていないと、何の勉強をしているのか、何の実験をしているのかを全く理解しないまま、闇雲に黒板を写し、実験をし、無駄な時間を過ごすことになります。

これは授業だけでなく何にでも共通することです。人間の行動には理由があります。例えば、ただ「掃除しろ」と言われて納得しないままやるよりも、やれば周りの人が喜ぶんだとか、気持ちよく過ごせて勉強がはかどるんだとか、意義を見出させることが大変重要なのです。つまり、「動機」です。

子どもに勉強をさせたいならば、まずは勉強しようと思える「動機」作りをしなければならないのです。時間がかかってしまっても構いません。大切なことですから、しっかり動機付けしていきましょう。

子どもに勉強させる方法3【連載】

2012年12月12日

子どもに勉強させる方法を連載中です。

本記事は第三回目。

始めから読みたい方はこちらへ。

「子どもに勉強させる方法」

3.我の振りを見て、子の振り直せ

あなたは子どもの頃、どのような子どもだったでしょうか?ちょっと思い出してみてください。

宿題はきちんとやっていましたか?宿題以外の家庭学習もやっていましたか?学校の授業は真面目に受けていましたか?遅刻はしませんでしたか?忘れ物はしていませんでしたか?部活はサボったことがありませんか?親の手伝いをしていましたか?おもちゃの片付けをきちんとしていましたか?早寝早起きをしていましたか?お小遣いの使い方は有意義なものでしたか?自分できちんと体調管理をしていましたか?親や先生や友だちに嘘はつきませんでしたか?友だちとは仲良くやっていましたか?親孝行だと思いますか?赤信号を渡った事はありませんか?自分が悪いと思いつつ、人を責めたことはありませんか?

全てにYESで答えられる人なんていません。私だって先生という職業をしつつ、こんな書物を書きつつ、NOの方が多いですよ。

ところが、あなたの子どもがこの質問にNOとなる行動をしたら、きっとあなたは子どもを叱責するのではないでしょうか。いえ、それが悪いとは言いません。子どもに同じ過ちをして欲しくないという思い、正しい道を示したいという思いは、どの親にも共通することであり、必要なことです。ですがいつの間にか、自分の事を棚に上げっぱなしで、完全に仕舞い込んでしまっていないでしょうか。

子どもには、父親と母親の遺伝子が半分ずつ入っています。つまり、父親と母親の分身であるわけです。性格というものは先天的な部分と後天的な部分があります。また、隔世遺伝と言って、祖父母の特徴が現れることもありますから、父親と母親にに完全に一致するわけではありませんし、足して二で割るような簡単なものでもありません。でも、ベースとなるものは近いものを持っているはずですし、祖父母が育てたあなたが育てているのですから、生活環境も似ているわけです。つまり、あなたが子どもの頃に経験した悪い事・後ろめたいことは、あなたの子どもも経験する可能性が高いのです。

もしあなたが子どもに勉強させたいと思うのなら、自分だったらどうすれば勉強したいと思うのかを考えてみましょう。

まずはあなたが子どもの頃どうだったのかを思い出すことから始めましょう。この機会に、ご自身の事を客観的にしっかり見つめてみてください。

本記事は第三回目。

始めから読みたい方はこちらへ。

「子どもに勉強させる方法」

3.我の振りを見て、子の振り直せ

あなたは子どもの頃、どのような子どもだったでしょうか?ちょっと思い出してみてください。

宿題はきちんとやっていましたか?宿題以外の家庭学習もやっていましたか?学校の授業は真面目に受けていましたか?遅刻はしませんでしたか?忘れ物はしていませんでしたか?部活はサボったことがありませんか?親の手伝いをしていましたか?おもちゃの片付けをきちんとしていましたか?早寝早起きをしていましたか?お小遣いの使い方は有意義なものでしたか?自分できちんと体調管理をしていましたか?親や先生や友だちに嘘はつきませんでしたか?友だちとは仲良くやっていましたか?親孝行だと思いますか?赤信号を渡った事はありませんか?自分が悪いと思いつつ、人を責めたことはありませんか?

全てにYESで答えられる人なんていません。私だって先生という職業をしつつ、こんな書物を書きつつ、NOの方が多いですよ。

ところが、あなたの子どもがこの質問にNOとなる行動をしたら、きっとあなたは子どもを叱責するのではないでしょうか。いえ、それが悪いとは言いません。子どもに同じ過ちをして欲しくないという思い、正しい道を示したいという思いは、どの親にも共通することであり、必要なことです。ですがいつの間にか、自分の事を棚に上げっぱなしで、完全に仕舞い込んでしまっていないでしょうか。

子どもには、父親と母親の遺伝子が半分ずつ入っています。つまり、父親と母親の分身であるわけです。性格というものは先天的な部分と後天的な部分があります。また、隔世遺伝と言って、祖父母の特徴が現れることもありますから、父親と母親にに完全に一致するわけではありませんし、足して二で割るような簡単なものでもありません。でも、ベースとなるものは近いものを持っているはずですし、祖父母が育てたあなたが育てているのですから、生活環境も似ているわけです。つまり、あなたが子どもの頃に経験した悪い事・後ろめたいことは、あなたの子どもも経験する可能性が高いのです。

もしあなたが子どもに勉強させたいと思うのなら、自分だったらどうすれば勉強したいと思うのかを考えてみましょう。

まずはあなたが子どもの頃どうだったのかを思い出すことから始めましょう。この機会に、ご自身の事を客観的にしっかり見つめてみてください。

子どもに勉強させる方法2【連載】

2012年12月12日

子どもに勉強させる方法を連載中です。

本記事は第二回目。

始めから読みたい方はこちらへ。

「子どもに勉強させる方法」

2.教科学習への転化

なるほど、一般的に言う勉強もテレビゲームも同じ性質である事は分かった。では、なぜテレビゲームは一生懸命やるのに、勉強はやらないのか。

この答えはかんたんですね。「楽しい」か「楽しくない」か、です。

テレビゲームが楽しいのは、クリアした達成感やクリアしたときに現れる素晴らしい映像があるから。そこでしか得られない特別なアイテムがあるから。きっと待っているであろう、素晴らしいエンディングがあるから。友だちより早くクリアしたという優越感に浸れるから。そういったものが子どもたちがテレビゲームに誘われる原動力となっているのです。

そもそもテレビゲームを作る会社は、ビジネスとしてそのゲームが売れて欲しいわけですから、子どもたちが楽しめるようにたくさんの「仕掛け」を必死で考えています。例えクリアできなくても、やること自体に楽しみを見出せるように様々な工夫が凝らしてあります。見えない心理作戦があるのです。

つまり、教科学習もテレビゲームに習って教科学習をさせようという「仕掛け」を準備できれば、子どもたちは率先して勉強できるようになるはずです。

教科書は進化しました。昔の教科書に比べてフルカラーになり、挿絵も多くなり、身近な話題も掲載され、より子どもたちの興味を引くような作りです。しかし、まだ弱い。問題が解けたときに素晴らしい映像が見られるわけでもありませんし、何か特別な物がもらえるわけでもありません。そもそも、学問にはエンディングなんてありません。ですから、学校の先生・塾の先生、そして親が何らかの素晴らしい「仕掛け」を準備してあげる必要があるのです。

ただし、後に述べることですが、間違っても「今度のテストで八十点以上とったら、あのゲームを買ってあげる」などという安易な方法は感心しません。大切なことですので先に言っておきます。

本記事は第二回目。

始めから読みたい方はこちらへ。

「子どもに勉強させる方法」

2.教科学習への転化

なるほど、一般的に言う勉強もテレビゲームも同じ性質である事は分かった。では、なぜテレビゲームは一生懸命やるのに、勉強はやらないのか。

この答えはかんたんですね。「楽しい」か「楽しくない」か、です。

テレビゲームが楽しいのは、クリアした達成感やクリアしたときに現れる素晴らしい映像があるから。そこでしか得られない特別なアイテムがあるから。きっと待っているであろう、素晴らしいエンディングがあるから。友だちより早くクリアしたという優越感に浸れるから。そういったものが子どもたちがテレビゲームに誘われる原動力となっているのです。

そもそもテレビゲームを作る会社は、ビジネスとしてそのゲームが売れて欲しいわけですから、子どもたちが楽しめるようにたくさんの「仕掛け」を必死で考えています。例えクリアできなくても、やること自体に楽しみを見出せるように様々な工夫が凝らしてあります。見えない心理作戦があるのです。

つまり、教科学習もテレビゲームに習って教科学習をさせようという「仕掛け」を準備できれば、子どもたちは率先して勉強できるようになるはずです。

教科書は進化しました。昔の教科書に比べてフルカラーになり、挿絵も多くなり、身近な話題も掲載され、より子どもたちの興味を引くような作りです。しかし、まだ弱い。問題が解けたときに素晴らしい映像が見られるわけでもありませんし、何か特別な物がもらえるわけでもありません。そもそも、学問にはエンディングなんてありません。ですから、学校の先生・塾の先生、そして親が何らかの素晴らしい「仕掛け」を準備してあげる必要があるのです。

ただし、後に述べることですが、間違っても「今度のテストで八十点以上とったら、あのゲームを買ってあげる」などという安易な方法は感心しません。大切なことですので先に言っておきます。

子どもに勉強させる方法1【連載】

2012年12月11日

勉強よりももっと大切なことがある。

そうお考えの方も多いでしょう。

でも、やはり子どもには少なくとも将来苦労しない程度には勉強をしてほしいものです。

それが多くの保護者の方の望みだと思います。

でもただ「勉強しなさい」と言っても、なかなか手に付かないものです。

これを読むあなたもそうかもしれませんし、私自身もそうでしたから。

ブログを開設してから、いくつかの勉強法ややる気にさせる方法をいくつかご紹介してきました。

ここで、今までとカブる内容もあるかと思いますが、一つの本を書くつもりで、連載形式で書こうと思います。

今回はその第一章です。

文系ではないので、読みにくい部分があるかと思いますが、ご参考になれば幸いです。

「子どもに勉強させる方法」

1.子どもは既に勉強している!

「宿題したの?」

「ゲームばっかりしないで勉強しなさい!」

「もう、そんなにゲームばっかりするなら、ゲーム捨てるからね!」

「ねぇお父さん!子どもたちが勉強しないんだけど、何か言ってよ!」

義務教育真っ最中の子どもを持つご家庭なら、どこのご家庭でも聞かれそうな会話ですね(笑)。

でも、ちょっと待ってください。子どもたちはすでに勉強しているんですよ!

お父さん、お母さん!お子様がやっているゲームを一度やってみてください。きっととても難しいでしょう?ゲームをこなすには、操作方法や特殊な用語を理解し、繰り返して練習することで操作技術を身につけ、難題を自分で解決する力が必要です。

これは一般的に言う「勉強」すなわち「教科学習」も同じです。教科学習では解法や用語・単語を覚え理解し、繰り返し練習して定着させ、難題を自分で解決していく力を身につけます。

ということは、子どもたちはテレビゲームと言う勉強を、自らの力ですすんでやっているではありませんか!

うちの子は勉強が苦手?とんでもない。学校の勉強は苦手でも、テレビゲームが得意な子はたくさんいるではないですか。そう、できない子はいないのですよ!

私たちは、テレビゲームと勉強を勝手に別のものとして切り分けて考えてしまっているのです。テレビゲームも勉強も、人間の行動であることに変わりはありません。ですから、どちらも「学習」が必要です。生まれたての赤ん坊はテレビゲームもできないですよね?

さあ、テレビゲームも勉強も同じものだと捉えて物事を考えてください。

子どもたちは自分で勉強する力をすでに持っていると考えてください。

全ての子どもたちは「できる」のです!

そうお考えの方も多いでしょう。

でも、やはり子どもには少なくとも将来苦労しない程度には勉強をしてほしいものです。

それが多くの保護者の方の望みだと思います。

でもただ「勉強しなさい」と言っても、なかなか手に付かないものです。

これを読むあなたもそうかもしれませんし、私自身もそうでしたから。

ブログを開設してから、いくつかの勉強法ややる気にさせる方法をいくつかご紹介してきました。

ここで、今までとカブる内容もあるかと思いますが、一つの本を書くつもりで、連載形式で書こうと思います。

今回はその第一章です。

文系ではないので、読みにくい部分があるかと思いますが、ご参考になれば幸いです。

「子どもに勉強させる方法」

1.子どもは既に勉強している!

「宿題したの?」

「ゲームばっかりしないで勉強しなさい!」

「もう、そんなにゲームばっかりするなら、ゲーム捨てるからね!」

「ねぇお父さん!子どもたちが勉強しないんだけど、何か言ってよ!」

義務教育真っ最中の子どもを持つご家庭なら、どこのご家庭でも聞かれそうな会話ですね(笑)。

でも、ちょっと待ってください。子どもたちはすでに勉強しているんですよ!

お父さん、お母さん!お子様がやっているゲームを一度やってみてください。きっととても難しいでしょう?ゲームをこなすには、操作方法や特殊な用語を理解し、繰り返して練習することで操作技術を身につけ、難題を自分で解決する力が必要です。

これは一般的に言う「勉強」すなわち「教科学習」も同じです。教科学習では解法や用語・単語を覚え理解し、繰り返し練習して定着させ、難題を自分で解決していく力を身につけます。

ということは、子どもたちはテレビゲームと言う勉強を、自らの力ですすんでやっているではありませんか!

うちの子は勉強が苦手?とんでもない。学校の勉強は苦手でも、テレビゲームが得意な子はたくさんいるではないですか。そう、できない子はいないのですよ!

私たちは、テレビゲームと勉強を勝手に別のものとして切り分けて考えてしまっているのです。テレビゲームも勉強も、人間の行動であることに変わりはありません。ですから、どちらも「学習」が必要です。生まれたての赤ん坊はテレビゲームもできないですよね?

さあ、テレビゲームも勉強も同じものだと捉えて物事を考えてください。

子どもたちは自分で勉強する力をすでに持っていると考えてください。

全ての子どもたちは「できる」のです!