スポンサーサイト

次は懐かし!?日光写真。

2013年02月27日

永遠に飛ぶ紙飛行機はいかがでしたでしょうか?

私はもちろん、たくさん練習したので 簡単そうに飛ばしてみましたが、小さなお子様には難しかったでしょうね

簡単そうに飛ばしてみましたが、小さなお子様には難しかったでしょうね

でも、頑張ればできそうでしょ?

実は、Walkalong Grider という名称で海外で流行っている(?)実験です。

できるだけ軽い紙が良いので、雲竜紙という密度の低い薄い和紙を使いました。

アルソミトラの折り紙を折ります。

これだけでもふんわり飛びますが、さらに遠くに飛ぶように翼の後方を折り上げます。

飛行機の翼の稼動部分である「エルロン」に当たります。

後方の上部に空気抵抗を作ることで、機首を上に上げるのです。

あとは写真のように、ダンボールやノートなど何でも良いので、ボード構えて飛行機を追い続けるだけです。

※ちなみに、写真で飛ばしているのはスチロールペーパーを細い短冊状に切って8の字型にしたものです。

こちらは「ニワウルシ」という植物の種の飛び方を模したもので、クルクルと回りながらゆっくり落ちます。

もっと軽い発泡スチロールペーパーの飛行機も作りました。

永遠に飛ばすにはこちらの方が簡単です。

さて、次回は昭和の懐かしい遊びである「日光写真」を行ないます。

すみません!1回飛んでいました!!

この日光写真は3月30日に行ないます!(第四土曜は保育園の卒園式と重なるため、第五土曜となっております。)

今の子ども達の保護者の方も、知らない方が多くいらっしゃいます。

昔の日光写真とは違い、乾式ジアゾペーパーという青写真用の感光紙を使用します。

アイロンやラミネーターなどで熱を加えるだけで現像と定着が終わる優れものです。

お天気が良ければ、目の前の蓮台寺公園で物の影を撮る、アーティスティックな日光写真もやってみましょう☆

お楽しみに。

少しずつ、ご参加者が増えてまいりました。

まだまだ人数に余裕はありますが、準備の都合もございますので、無料体験や本申込ご希望の方はお早めにご連絡ください。

私はもちろん、たくさん練習したので

簡単そうに飛ばしてみましたが、小さなお子様には難しかったでしょうね

簡単そうに飛ばしてみましたが、小さなお子様には難しかったでしょうね

でも、頑張ればできそうでしょ?

実は、Walkalong Grider という名称で海外で流行っている(?)実験です。

できるだけ軽い紙が良いので、雲竜紙という密度の低い薄い和紙を使いました。

アルソミトラの折り紙を折ります。

これだけでもふんわり飛びますが、さらに遠くに飛ぶように翼の後方を折り上げます。

飛行機の翼の稼動部分である「エルロン」に当たります。

後方の上部に空気抵抗を作ることで、機首を上に上げるのです。

あとは写真のように、ダンボールやノートなど何でも良いので、ボード構えて飛行機を追い続けるだけです。

※ちなみに、写真で飛ばしているのはスチロールペーパーを細い短冊状に切って8の字型にしたものです。

こちらは「ニワウルシ」という植物の種の飛び方を模したもので、クルクルと回りながらゆっくり落ちます。

もっと軽い発泡スチロールペーパーの飛行機も作りました。

永遠に飛ばすにはこちらの方が簡単です。

さて、

すみません!1回飛んでいました!!

この日光写真は3月30日に行ないます!(第四土曜は保育園の卒園式と重なるため、第五土曜となっております。)

今の子ども達の保護者の方も、知らない方が多くいらっしゃいます。

昔の日光写真とは違い、乾式ジアゾペーパーという青写真用の感光紙を使用します。

アイロンやラミネーターなどで熱を加えるだけで現像と定着が終わる優れものです。

お天気が良ければ、目の前の蓮台寺公園で物の影を撮る、アーティスティックな日光写真もやってみましょう☆

お楽しみに。

少しずつ、ご参加者が増えてまいりました。

まだまだ人数に余裕はありますが、準備の都合もございますので、無料体験や本申込ご希望の方はお早めにご連絡ください。

無料体験可!実験教室は明日。

2013年02月22日

明日、平成25年2月23日(土)午前10時~11時30分は実験教室の開講日です。

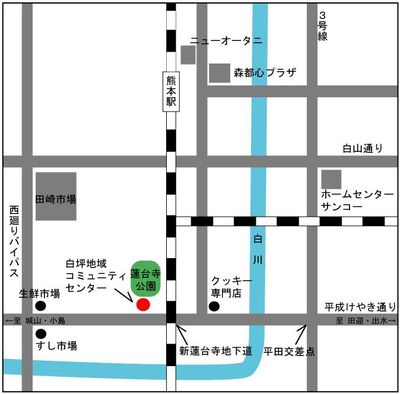

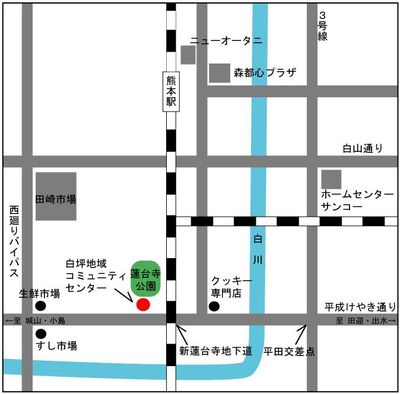

場所は白坪地域コミュニティセンター(西区蓮台寺5-6-3 蓮台寺公園南側)です。略地図は下にあります。

初回に限り無料でのご体験が可能となっております。

多くの方のご参加を心よりお待ちしております。

永遠に飛ぶ!?(理論上ですがw)紙飛行機を作りますよ!

お楽しみに。

【白坪地域コミュニティセンターの場所】

場所は白坪地域コミュニティセンター(西区蓮台寺5-6-3 蓮台寺公園南側)です。略地図は下にあります。

初回に限り無料でのご体験が可能となっております。

多くの方のご参加を心よりお待ちしております。

永遠に飛ぶ!?(理論上ですがw)紙飛行機を作りますよ!

お楽しみに。

【白坪地域コミュニティセンターの場所】

次は永遠に飛ぶ紙飛行機!?

2013年02月16日

前回までは、水溶液の性質「酸性」「アルカリ性」を用いたおもしろ実験。

そして、中和反応を利用した発泡入浴剤作り(しかも、オモチャが出てくる!)を行ないました。

次回、平成25年2月23日(土)は「永遠に飛ぶ!?紙飛行機を飛ばそう!」です。

「永遠」というのは、あくまでも理論上。

皆さんの体力や寿命が永遠で、テクニックが持続すれば…(笑)

普通の紙バージョンと、スチロールペーパーバージョンがあります。

どうやって永遠に飛ばすのかは、ご来場いただいてからのお楽しみです♪

幼児の皆さんにはちょっと難しいですけど、普通に飛ばすだけでもふんわり飛んで面白いですよ

■毎月第2・第4土曜日 午前10時~11時30分

■場所は白坪地域コミュニティセンター(熊本市西区蓮台寺4-6-3)⇒Googleマップへ

■お問い合わせは、096-223-6261まで。

そして、中和反応を利用した発泡入浴剤作り(しかも、オモチャが出てくる!)を行ないました。

次回、平成25年2月23日(土)は「永遠に飛ぶ!?紙飛行機を飛ばそう!」です。

「永遠」というのは、あくまでも理論上。

皆さんの体力や寿命が永遠で、テクニックが持続すれば…(笑)

普通の紙バージョンと、スチロールペーパーバージョンがあります。

どうやって永遠に飛ばすのかは、ご来場いただいてからのお楽しみです♪

幼児の皆さんにはちょっと難しいですけど、普通に飛ばすだけでもふんわり飛んで面白いですよ

■毎月第2・第4土曜日 午前10時~11時30分

■場所は白坪地域コミュニティセンター(熊本市西区蓮台寺4-6-3)⇒Googleマップへ

■お問い合わせは、096-223-6261まで。

実験教室概要と次回のお知らせ。

2013年02月01日

2月2日(土)の熊日朝刊、タウンパケット欄に広告を掲載いたしました。

新聞を見てアクセスしていただいた方の為に、実験教室の概要をまとめておきたいと思います。

無料体験・ご入会されたい方は、実験準備がございますので、できるだけご参加日の2日前までにご連絡下さい。

本ブログからお申込・お問合せの方は、左の「メッセージを送る」からご連絡下さい。

【おもしろ科学実験教室概要】

■日時:毎月第2・第4土曜日 午前10時~11時30分

■場所:白坪地域コミュニティセンター(蓮台寺公園の南側にあります) 〒860-0055 熊本市西区蓮台寺5-6-3 096-325-5553

■対象:幼児(年中)~小学6年生 (それ以外の方も応相談)

※幼児の方は、必ず保護者様がお付き添いください。

■内容:基本的に理科の教科書にはない、科学現象を利用したおもしろ実験を行なっております。

■費用:1回あたり2,000円(材料費込み)です。1回限り無料体験が可能です。

■ご入会について:毎回実験が異なりますので、可能な限り月2回ご受講下さい。他の習い事などとの兼ね合いで、月1回または不定期のご参加の方もお受付しております。まずはご相談下さい。

【次回の実験教室について】

■日時:2月9日(土) 午前10時~11時30分

■内容:前回までに酸性・中性・アルカリ性を学びました。次回は、酸性とアルカリ性を混合する「中和」について学びます。

中和反応を利用した、「オモチャが飛び出す発泡入浴剤作り」にチャレンジです!

新聞を見てアクセスしていただいた方の為に、実験教室の概要をまとめておきたいと思います。

無料体験・ご入会されたい方は、実験準備がございますので、できるだけご参加日の2日前までにご連絡下さい。

本ブログからお申込・お問合せの方は、左の「メッセージを送る」からご連絡下さい。

【おもしろ科学実験教室概要】

■日時:毎月第2・第4土曜日 午前10時~11時30分

■場所:白坪地域コミュニティセンター(蓮台寺公園の南側にあります) 〒860-0055 熊本市西区蓮台寺5-6-3 096-325-5553

■対象:幼児(年中)~小学6年生 (それ以外の方も応相談)

※幼児の方は、必ず保護者様がお付き添いください。

■内容:基本的に理科の教科書にはない、科学現象を利用したおもしろ実験を行なっております。

■費用:1回あたり2,000円(材料費込み)です。1回限り無料体験が可能です。

■ご入会について:毎回実験が異なりますので、可能な限り月2回ご受講下さい。他の習い事などとの兼ね合いで、月1回または不定期のご参加の方もお受付しております。まずはご相談下さい。

【次回の実験教室について】

■日時:2月9日(土) 午前10時~11時30分

■内容:前回までに酸性・中性・アルカリ性を学びました。次回は、酸性とアルカリ性を混合する「中和」について学びます。

中和反応を利用した、「オモチャが飛び出す発泡入浴剤作り」にチャレンジです!

本講座2回目の内容。

2013年02月01日

ご体験者の皆様や保護者の方から「面白かった!次回も来ます!」「子どもが気に入ってて、また来たいって言っています!」とおっしゃって頂けるものの、相変わらず受講者が少ない状態が続いております(T^T;)

今まで、色々なところで実験教室を開いて参りましたが、どこでもほとんどの方がリピートしてくださいますので、

若干の営業も頑張りながら、気長にやっていこうと思っているところです。

さて、1月26日に本講座の2回目の実験教室を行ないました。

1回目は酸性・中性・アルカリ性を学び、強い酸性の溶液を利用した、アルミスタンプ作りにチャレンジしました。

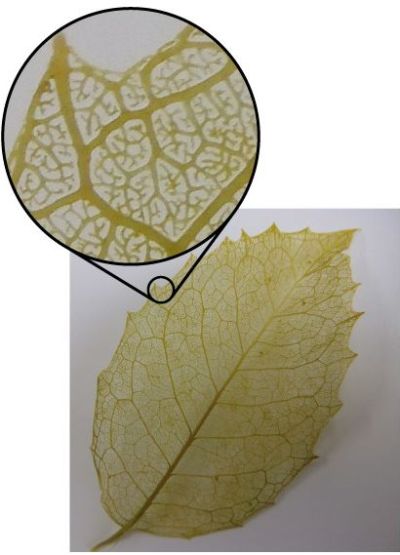

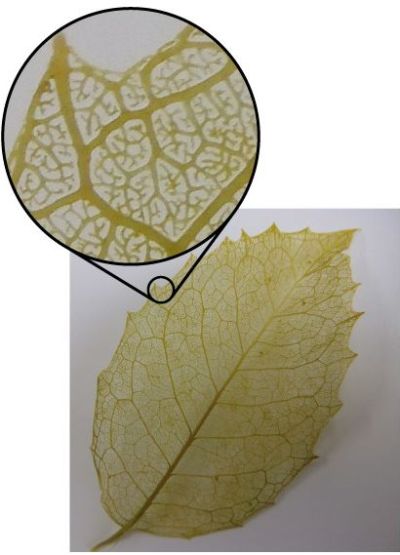

2回目は、そのうちアルカリ性がタンパク質を溶かす性質を利用して、葉脈の標本作りを行ないました。

葉脈とは、葉の筋のことです。

葉脈は別名「維管束」と呼ばれ、水の通り道である「道管」と養分の通り道である「師管」が束になった場所です。

特に道管は、「リグニン」という非常に安定(つまり強い)物質がたくさん含まれた、死細胞でできています。

このリグニンは強いアルカリにも負けませんので、葉脈だけ残るわけです。

たまに落ち葉の中に、葉脈だけになったボロボロの葉が見つかるのはこのためです。

下の写真が作成した葉脈標本です。

よく見ると、非常に緻密で網の目のように張り巡らされていることがわかります。

葉脈は、動物で言う血管のようなものです。

体の隅々に必要なものを届けたり、いらないものを受け取るために、こんなに細かな所へも張り巡らされているのですね。

完成したものは、ラミネートして木枠に取り付け、ナチュラルインテリアにしてみましたよ♪

今まで、色々なところで実験教室を開いて参りましたが、どこでもほとんどの方がリピートしてくださいますので、

若干の営業も頑張りながら、気長にやっていこうと思っているところです。

さて、1月26日に本講座の2回目の実験教室を行ないました。

1回目は酸性・中性・アルカリ性を学び、強い酸性の溶液を利用した、アルミスタンプ作りにチャレンジしました。

2回目は、そのうちアルカリ性がタンパク質を溶かす性質を利用して、葉脈の標本作りを行ないました。

葉脈とは、葉の筋のことです。

葉脈は別名「維管束」と呼ばれ、水の通り道である「道管」と養分の通り道である「師管」が束になった場所です。

特に道管は、「リグニン」という非常に安定(つまり強い)物質がたくさん含まれた、死細胞でできています。

このリグニンは強いアルカリにも負けませんので、葉脈だけ残るわけです。

たまに落ち葉の中に、葉脈だけになったボロボロの葉が見つかるのはこのためです。

下の写真が作成した葉脈標本です。

よく見ると、非常に緻密で網の目のように張り巡らされていることがわかります。

葉脈は、動物で言う血管のようなものです。

体の隅々に必要なものを届けたり、いらないものを受け取るために、こんなに細かな所へも張り巡らされているのですね。

完成したものは、ラミネートして木枠に取り付け、ナチュラルインテリアにしてみましたよ♪