スポンサーサイト

距離で高校を選ぶ。

2012年11月07日

イイと思います。

前にも書いたように、お子様の性格と合った学校であれば。

無理して遠い高校に行くと、通学時間のロスが出ます。

近くの高校に行けば、通学時間を勉強やスポーツに充てることができます。

私は通学に片道50分くらいかかっていました。

一日100分の間にどれだけの英単語が覚えられたでしょう(笑)

バス通学でしたから、車内で単語を覚えていましたが、全く集中できませんでした。

宿題と予習に追われる毎日でした。

朝課外があり、夕課外があり、帰ったら宿題に予習。

それだけで2時とか3時。

後は寝るだけって。

疲れ果てます。。。

まぁ、私の高校が厳しすぎたのではありますが…。

ちなみに、福岡の高校です。

距離で選ぶなんて安易過ぎるという考えは捨ててください。

志望校決定の重要な要素の一つです。

「時は学なり」です。

前にも書いたように、お子様の性格と合った学校であれば。

無理して遠い高校に行くと、通学時間のロスが出ます。

近くの高校に行けば、通学時間を勉強やスポーツに充てることができます。

私は通学に片道50分くらいかかっていました。

一日100分の間にどれだけの英単語が覚えられたでしょう(笑)

バス通学でしたから、車内で単語を覚えていましたが、全く集中できませんでした。

宿題と予習に追われる毎日でした。

朝課外があり、夕課外があり、帰ったら宿題に予習。

それだけで2時とか3時。

後は寝るだけって。

疲れ果てます。。。

まぁ、私の高校が厳しすぎたのではありますが…。

ちなみに、福岡の高校です。

距離で選ぶなんて安易過ぎるという考えは捨ててください。

志望校決定の重要な要素の一つです。

「時は学なり」です。

「学力」とは「問題を解く力(成績)」のことではありません。

2012年11月07日

「学力」という言葉に、送り仮名をつけてみてください。

「学ぶ力」となりますね。

一般に「学力」とは、「問題を解く力(成績)」という意味合いが強いのですが、

私は本当に学力がある人とは「学ぶ力がある人」のことだと思います。

学ぶ力があれば、今問題を解くことができなくても、問題が解けるようになれます。

分からないことがあれば調べて、読み取り、理解すれば良いのですから。

教えられなければ分からないという、学ぶ力がない人は、社会人になってから大いに苦労することでしょう。

ある場所にゴミが散乱しています。

学ぶ力がない人は「ゴミを捨てるな」という看板を立てます。

学ぶ力がある人は、ゴミ箱を設置して、「美化へのご協力ありがとうございます」という看板を立てます。

ゴミを捨ててはならないという事は、誰でも分かります。

モラルの問題です。

それでも捨てているのですから、ゴミが出やすい場所なのです。

ゴミを捨てている人の状況も、自分がゴミを片付けしなければならない状況も、ゴミをきちんと持ち帰っている人のことも考えられる人は「ゴミが散乱している」というたった1つの状況からたくさんの事を学べる人です。

「学力」とはそのような事を言うのではないでしょうか。

「学ぶ力」となりますね。

一般に「学力」とは、「問題を解く力(成績)」という意味合いが強いのですが、

私は本当に学力がある人とは「学ぶ力がある人」のことだと思います。

学ぶ力があれば、今問題を解くことができなくても、問題が解けるようになれます。

分からないことがあれば調べて、読み取り、理解すれば良いのですから。

教えられなければ分からないという、学ぶ力がない人は、社会人になってから大いに苦労することでしょう。

ある場所にゴミが散乱しています。

学ぶ力がない人は「ゴミを捨てるな」という看板を立てます。

学ぶ力がある人は、ゴミ箱を設置して、「美化へのご協力ありがとうございます」という看板を立てます。

ゴミを捨ててはならないという事は、誰でも分かります。

モラルの問題です。

それでも捨てているのですから、ゴミが出やすい場所なのです。

ゴミを捨てている人の状況も、自分がゴミを片付けしなければならない状況も、ゴミをきちんと持ち帰っている人のことも考えられる人は「ゴミが散乱している」というたった1つの状況からたくさんの事を学べる人です。

「学力」とはそのような事を言うのではないでしょうか。

タグ :学力

子どもにやる気を起こさせる方法☆

2012年11月07日

宿題をしない。

受験勉強に集中できない。

学校で寝てる。

部活もいい加減だ。

子どもにやる気を起こさせるのは大変ですww

私たちも同じ課程を経て来たのですが、棚に上げまくりで小言を言いますよね…。

さて、やる気にさせる方法はたくさんあると思いますが、人生であらゆる事に役立つ方法を1つお教えします。

同じ話を是非お子様にしてみてください。

「プラシーボ(プラセボ)」という言葉をご存知ですか?

「偽薬」のことです。

新しい頭痛によく効く薬を開発したとします。

発売するには、安全性を確かめて厚生労働省の認可をもらわなければなりません。

色々な実験を行なって、ある程度の安全性が確かめられると、次は実際に人間に試してみることになります。

これを「臨床試験」と言います。

悪く言うと人体実験です。

さて、臨床試験に付き合ってくれる同じような症状の患者さんを、例えば10名集めたとします。

5名には本物の新薬を。

残りの5名には何の効果もない偽の薬を与えます。

当然、前者の5名には効きますが、何と後者の5名の中に効く人が現れるのです!

これを「プラシーボ効果」と言います。

「良い薬を手に入れた!やった!これで治るんだ!」と信じ込んだことで、人間に元々備わった自己治癒力が活性化して治ってしまうのです。

これは、医療の世界では当たり前に知られた話です。

このプラシーボ効果を使って、手術ができない脳腫瘍を治療する方法が行なわれている国(病院)もあるようです。

大学時代に聞いた実例では、手の施しようが内末期ガン患者が告知された後に「オレはガンなんかで死ぬ人間じゃない!絶対治してやる!!」と強く思っただけで、ガンが縮小したという話があります。

健康食品や栄養ドリンクが効いたような気がするのもプラシーボ効果です。

実は、人間は考えられないような力を元々持っています。

普段は発揮できないだけなのです。

スポーツでは「イメージトレーニング」というのが昔から行なわれています。

これもプラシーボ効果を発揮する方法です。

上手くいく様子をイメージし、周りの歓声やその後の活躍する姿を想像するのです。

「○○高校に行ったら、あんなことやこんな事をしよう。きっと彼女もできるぞ~!」なんて、想像してみるときっとワクワクすることでしょう。

このワクワクする気持ちを大切にすれば、やる気に満ち溢れてきます。

逆に「自分にはできない」「ダメだ」と思ったら、本当にダメになってしまいます。

「勉強せんと合格できんよ!私立には行かせんけんね!!」とか、精神をマイナス方向に持っていく小言はやめましょう。

「頑張れ!」も、重荷になったり、他人事に聞こえたりします。

常に良いイメージを連想する方向に持っていってください。

「あなたは歩き始めるのが早かったのよ。何でも覚えが早くて。だから、受験も大丈夫。焦らずにね」と、周りの人もそんな言葉かけをすると、本人のサポートになると思います。

ただし、この良いイメージが妄想で終わらないように…。

受験勉強に集中できない。

学校で寝てる。

部活もいい加減だ。

子どもにやる気を起こさせるのは大変ですww

私たちも同じ課程を経て来たのですが、棚に上げまくりで小言を言いますよね…。

さて、やる気にさせる方法はたくさんあると思いますが、人生であらゆる事に役立つ方法を1つお教えします。

同じ話を是非お子様にしてみてください。

「プラシーボ(プラセボ)」という言葉をご存知ですか?

「偽薬」のことです。

新しい頭痛によく効く薬を開発したとします。

発売するには、安全性を確かめて厚生労働省の認可をもらわなければなりません。

色々な実験を行なって、ある程度の安全性が確かめられると、次は実際に人間に試してみることになります。

これを「臨床試験」と言います。

悪く言うと人体実験です。

さて、臨床試験に付き合ってくれる同じような症状の患者さんを、例えば10名集めたとします。

5名には本物の新薬を。

残りの5名には何の効果もない偽の薬を与えます。

当然、前者の5名には効きますが、何と後者の5名の中に効く人が現れるのです!

これを「プラシーボ効果」と言います。

「良い薬を手に入れた!やった!これで治るんだ!」と信じ込んだことで、人間に元々備わった自己治癒力が活性化して治ってしまうのです。

これは、医療の世界では当たり前に知られた話です。

このプラシーボ効果を使って、手術ができない脳腫瘍を治療する方法が行なわれている国(病院)もあるようです。

大学時代に聞いた実例では、手の施しようが内末期ガン患者が告知された後に「オレはガンなんかで死ぬ人間じゃない!絶対治してやる!!」と強く思っただけで、ガンが縮小したという話があります。

健康食品や栄養ドリンクが効いたような気がするのもプラシーボ効果です。

実は、人間は考えられないような力を元々持っています。

普段は発揮できないだけなのです。

スポーツでは「イメージトレーニング」というのが昔から行なわれています。

これもプラシーボ効果を発揮する方法です。

上手くいく様子をイメージし、周りの歓声やその後の活躍する姿を想像するのです。

「○○高校に行ったら、あんなことやこんな事をしよう。きっと彼女もできるぞ~!」なんて、想像してみるときっとワクワクすることでしょう。

このワクワクする気持ちを大切にすれば、やる気に満ち溢れてきます。

逆に「自分にはできない」「ダメだ」と思ったら、本当にダメになってしまいます。

「勉強せんと合格できんよ!私立には行かせんけんね!!」とか、精神をマイナス方向に持っていく小言はやめましょう。

「頑張れ!」も、重荷になったり、他人事に聞こえたりします。

常に良いイメージを連想する方向に持っていってください。

「あなたは歩き始めるのが早かったのよ。何でも覚えが早くて。だから、受験も大丈夫。焦らずにね」と、周りの人もそんな言葉かけをすると、本人のサポートになると思います。

ただし、この良いイメージが妄想で終わらないように…。

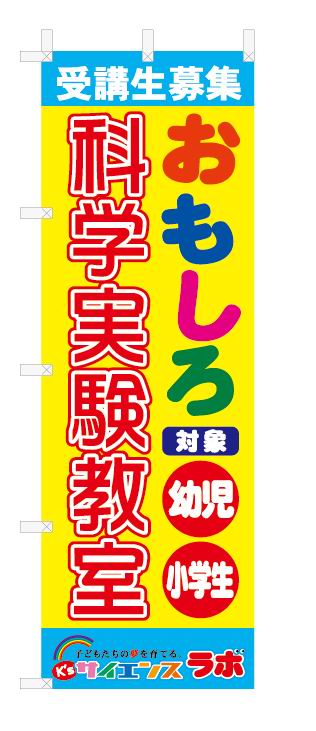

のぼり旗の発注完了♪

内申点って何!?

2012年11月07日

内申書とか内申点という言葉を聞いたことがありますか?

高校受験ではなぜかこのような言葉が飛び交います。

「そんなことしたら内申点に響くよ」って、子どもを脅すこともあるかもしれません(笑)

意外と知らない人ばかりなので、詳しくご紹介したいと思います。

学校現場を知らない学習塾も間違った情報ばかりですのでご注意を。

さて、「内申に響く」って言葉。

これは「カミナリ様にヘソを取られる」と同じような意味であって、本当にそんなことはありません。

内申書は、正式には「調査書」と言います。

その子が今まで学校生活でどのような事をやってきたのか、学業の成績はどうだったのかを書いた書類で、学校から受験校に提出されます。

例えば、生徒会で○○を担当したとか、学級委員をしたとか、部活で良い成績を収めたとか。

イメージで言うと、通知表の生活面に書いてある文章のようなもの。

でも、悪い事は一切書きません。

だって、悪い事書いたら落とされるでしょ?

どんなにやんちゃな子だって、1つくらい良い事はありますから、どうにかこうにか良いことを書きまくるんですよ。

生徒会とか学級委員、中体連で優勝とか、他生徒とは違う特別大きな事をやったのであればプラス評価されますが、他はさほど差はないでしょう。

さて、内申点の前に、重要な数値「評定平均」の事を。

評定とは通知表の5・4・3・2・1のことです。

全学年、全教科の評定を平均したもの(ただし、単純平均ではないです)が、評定平均となります。

つまり、特に調査書に重きを置く学校を受験する場合は、卒業間際だけ頑張ってもダメです。

1年生からコンスタントに高い評定を取っておかなければなりません。

多くの場合は筆記試験を重視し、調査書は参考程度にされる場合が多いので、さほど気にする必要はありませんが、余りに悪い場合は注意しておく必要がありますね。

そして、調査書の文面と評定平均を総合して、受験校側の基準で点数化します。

これが内申点ということになるでしょう。

この内申点が影響してくるのは推薦入試です。

それと、一般入試での筆記試験の結果がボーダーラインギリギリの時です。

あまりにも本気で気にされるお母様方がいらっしゃいますが、

調査書には悪い事は書きませんから、あまり気にする必要はありません。

ですが、ボーダーギリギリしか点が取れない場合は、今までの評定を考慮に入れて受験校を決めた方が良いかもしれません。

ただし、受験校側の基準で決められることですから、一概に言えないことも事実です。

まずは筆記試験の点数を取ることに注力することですね。

高校受験ではなぜかこのような言葉が飛び交います。

「そんなことしたら内申点に響くよ」って、子どもを脅すこともあるかもしれません(笑)

意外と知らない人ばかりなので、詳しくご紹介したいと思います。

学校現場を知らない学習塾も間違った情報ばかりですのでご注意を。

さて、「内申に響く」って言葉。

これは「カミナリ様にヘソを取られる」と同じような意味であって、本当にそんなことはありません。

内申書は、正式には「調査書」と言います。

その子が今まで学校生活でどのような事をやってきたのか、学業の成績はどうだったのかを書いた書類で、学校から受験校に提出されます。

例えば、生徒会で○○を担当したとか、学級委員をしたとか、部活で良い成績を収めたとか。

イメージで言うと、通知表の生活面に書いてある文章のようなもの。

でも、悪い事は一切書きません。

だって、悪い事書いたら落とされるでしょ?

どんなにやんちゃな子だって、1つくらい良い事はありますから、どうにかこうにか良いことを書きまくるんですよ。

生徒会とか学級委員、中体連で優勝とか、他生徒とは違う特別大きな事をやったのであればプラス評価されますが、他はさほど差はないでしょう。

さて、内申点の前に、重要な数値「評定平均」の事を。

評定とは通知表の5・4・3・2・1のことです。

全学年、全教科の評定を平均したもの(ただし、単純平均ではないです)が、評定平均となります。

つまり、特に調査書に重きを置く学校を受験する場合は、卒業間際だけ頑張ってもダメです。

1年生からコンスタントに高い評定を取っておかなければなりません。

多くの場合は筆記試験を重視し、調査書は参考程度にされる場合が多いので、さほど気にする必要はありませんが、余りに悪い場合は注意しておく必要がありますね。

そして、調査書の文面と評定平均を総合して、受験校側の基準で点数化します。

これが内申点ということになるでしょう。

この内申点が影響してくるのは推薦入試です。

それと、一般入試での筆記試験の結果がボーダーラインギリギリの時です。

あまりにも本気で気にされるお母様方がいらっしゃいますが、

調査書には悪い事は書きませんから、あまり気にする必要はありません。

ですが、ボーダーギリギリしか点が取れない場合は、今までの評定を考慮に入れて受験校を決めた方が良いかもしれません。

ただし、受験校側の基準で決められることですから、一概に言えないことも事実です。

まずは筆記試験の点数を取ることに注力することですね。

視力と学力と中学生の脅威の集中力。

2012年11月07日

最近、お子様が目を細めて遠くを見ることはないでしょうか?

ならば、すぐにメガネなりコンタクトを作られる事をお勧めします。

視力が落ちると学力が必ずと言っていいほど低下します。

私は中学の頃に視力が落ち始めました。

大好きな理科の授業だったら、黒板丸ごと写真のように覚えていましたし、先生の言葉も録音したように覚えていました。

定期テストの問題を解くとき、「あ、この答えはあの時の授業で、黒板の右下に書いてあったなぁ」とか、覚えていたものです。

ところがある時、その能力が落ち始めました。

後から気付いたのは同時に視力が落ちていたことです。

黒板が見にくくなり、ノートに書き写すことに集中力が奪われ、先生の話が耳に入りにくくなっていました。

事実、私の教え子も視力が落ちると同時に学力が落ちることが非常に多いのです。

中学生の集中力は人生の中で最も高いと言われます。

小学生は雑念が多いと言ったらいいのでしょうか?

大人に比べれば物事をどんどん吸収するのかもしれませんが、色々な事に興味を持ち、キョロキョロしたり手遊びしたり…。

脳の発達が完了し、少し大人になって落ち着きを持ち、基礎学力や常識が備わったことで色々なことが分かるようになった中学生の時期が、実は最も集中できるのです。

高校生~大人になればなるほど、その集中力は低下していきます。

この集中力が手に入るのは今だけです。

できるだけ早く視力をサポートしてあげてくださいね。

ならば、すぐにメガネなりコンタクトを作られる事をお勧めします。

視力が落ちると学力が必ずと言っていいほど低下します。

私は中学の頃に視力が落ち始めました。

大好きな理科の授業だったら、黒板丸ごと写真のように覚えていましたし、先生の言葉も録音したように覚えていました。

定期テストの問題を解くとき、「あ、この答えはあの時の授業で、黒板の右下に書いてあったなぁ」とか、覚えていたものです。

ところがある時、その能力が落ち始めました。

後から気付いたのは同時に視力が落ちていたことです。

黒板が見にくくなり、ノートに書き写すことに集中力が奪われ、先生の話が耳に入りにくくなっていました。

事実、私の教え子も視力が落ちると同時に学力が落ちることが非常に多いのです。

中学生の集中力は人生の中で最も高いと言われます。

小学生は雑念が多いと言ったらいいのでしょうか?

大人に比べれば物事をどんどん吸収するのかもしれませんが、色々な事に興味を持ち、キョロキョロしたり手遊びしたり…。

脳の発達が完了し、少し大人になって落ち着きを持ち、基礎学力や常識が備わったことで色々なことが分かるようになった中学生の時期が、実は最も集中できるのです。

高校生~大人になればなるほど、その集中力は低下していきます。

この集中力が手に入るのは今だけです。

できるだけ早く視力をサポートしてあげてくださいね。

正しい高校の選び方。

2012年11月07日

「君は熊高に行ける実力があるから、熊高を受けなさい」

こんな事を学習塾から言われることがあります。

そんな実力があるのはうらやましいですね(笑)

でも、本当に行きたい高校は熊高なのでしょうか?

学習塾は実績を作るために、偏差値の高い高校を受けさせようとする場合があるのです。

高校入学当初はみんな同じような成績なので、中学校ではトップクラスの成績だったのに、全く目立たなくなってしまった、という話はよく聞きます。

それでやる気をなくしたって人もいれば、逆にもっと頑張ろうという気になったという人もいます。

中には勉学に厳しい高校もあります。

強制的にさせられる勉強で嫌になった、疲れてしまったという人もいれば、あの高校に行ったから自分は頑張れたという人もいます。

不思議なことに、高校入学当初はみんな同じ成績だったのに、卒業時には雲泥の差が開きます。

ぜひ、貴方に(お子様に)合う高校を見つけてください!

性格をよく考えてください。

自由な校風だとだらけてしまう人もいれば、頑張れる人もいます。

スパルタが合っている人もいれば、合わない人もいます。

偏差値レベルが高い高校だから、偏差値の高い大学に行けるのではありません。

たとえ低い高校に行っても、自分で勉強を頑張れば東大にだって行けるのです。

普通科・進学科・特進科であれば、どこの大学に行くにも不利という事はありません。

逆に、偏差値の高い生徒が偏差値の低い高校に行くと、("ひいき"と言われるかもしれませんが)とても大切にしてくれることもあります。

良い大学に行ってくれれば、宣伝になるからです。

結局のところ、大学受験の勉強は自分でしなければなりません。

東大完全対策授業とか、熊大完全対策授業とか、特別な授業があるわけではないのです。

「高校に行って、貴方が(お子様が)何をするか」が大切なんです。

熊本であまり良くない風潮に、「どこの高校卒?」と聞くというのがあります。

どこの高校に行った、よりもその後どうしたのかが重要ですよ!

こんな事を学習塾から言われることがあります。

そんな実力があるのはうらやましいですね(笑)

でも、本当に行きたい高校は熊高なのでしょうか?

学習塾は実績を作るために、偏差値の高い高校を受けさせようとする場合があるのです。

高校入学当初はみんな同じような成績なので、中学校ではトップクラスの成績だったのに、全く目立たなくなってしまった、という話はよく聞きます。

それでやる気をなくしたって人もいれば、逆にもっと頑張ろうという気になったという人もいます。

中には勉学に厳しい高校もあります。

強制的にさせられる勉強で嫌になった、疲れてしまったという人もいれば、あの高校に行ったから自分は頑張れたという人もいます。

不思議なことに、高校入学当初はみんな同じ成績だったのに、卒業時には雲泥の差が開きます。

ぜひ、貴方に(お子様に)合う高校を見つけてください!

性格をよく考えてください。

自由な校風だとだらけてしまう人もいれば、頑張れる人もいます。

スパルタが合っている人もいれば、合わない人もいます。

偏差値レベルが高い高校だから、偏差値の高い大学に行けるのではありません。

たとえ低い高校に行っても、自分で勉強を頑張れば東大にだって行けるのです。

普通科・進学科・特進科であれば、どこの大学に行くにも不利という事はありません。

逆に、偏差値の高い生徒が偏差値の低い高校に行くと、("ひいき"と言われるかもしれませんが)とても大切にしてくれることもあります。

良い大学に行ってくれれば、宣伝になるからです。

結局のところ、大学受験の勉強は自分でしなければなりません。

東大完全対策授業とか、熊大完全対策授業とか、特別な授業があるわけではないのです。

「高校に行って、貴方が(お子様が)何をするか」が大切なんです。

熊本であまり良くない風潮に、「どこの高校卒?」と聞くというのがあります。

どこの高校に行った、よりもその後どうしたのかが重要ですよ!

1たす1はなぜ2になるの?

2012年11月07日

「1+1=2」

幼児でも知っている計算です。

発明家エジソンが子どもの頃「1たす1はなぜ2になるの?」と先生に質問したというエピソードはあまりにも有名です。

例えば、2つのコップについだジュースを1つにまとめれば、1+1=1になります。

ある作業を1人ではなく2人で協力してやれば、その効率的には3人分の作業量になる、つまり1+1=3かもしれません。

屁理屈に聞こえるかもしれませんが、これは科学でもとても大切なことです。

当たり前の事を当たり前と捉えないこと。

理科の教科書に書いてある事象も、実は間違っているかもしれません。

「理科=暗記科目」という考え方は古過ぎます。

用語は全く重要ではありません。(もちろんテストでは用語を聞かれますが)

その事象がなぜそうなるのかを考えることが「科学すること」です。

その考えが正しい事を確かめようとする行為が「実験すること」です。

知的好奇心の塊なのが「理科」なのです。

だから、色々な事を考えて楽しんで欲しい教科です。

理科の点数が良くなくても、このような物の見方が育っている人は、きっと科学者に向いているでしょうね。

さて、大学の数学科では、1+1がなぜ2になるのかを、論文で書き示したり、証明を行なうこともあります。

そこでは、1の定義から示さなければなりません。

1の定義が変われば、2にはならないことばかりなのです。

世の中を様々な側面から見て、様々な考察を持ち、様々な確認を行なうこと。

固執した考え方ではなく、柔軟な思考を持って世の中を見ると、世界が違って見えるかもしれません。

幼児でも知っている計算です。

発明家エジソンが子どもの頃「1たす1はなぜ2になるの?」と先生に質問したというエピソードはあまりにも有名です。

例えば、2つのコップについだジュースを1つにまとめれば、1+1=1になります。

ある作業を1人ではなく2人で協力してやれば、その効率的には3人分の作業量になる、つまり1+1=3かもしれません。

屁理屈に聞こえるかもしれませんが、これは科学でもとても大切なことです。

当たり前の事を当たり前と捉えないこと。

理科の教科書に書いてある事象も、実は間違っているかもしれません。

「理科=暗記科目」という考え方は古過ぎます。

用語は全く重要ではありません。(もちろんテストでは用語を聞かれますが)

その事象がなぜそうなるのかを考えることが「科学すること」です。

その考えが正しい事を確かめようとする行為が「実験すること」です。

知的好奇心の塊なのが「理科」なのです。

だから、色々な事を考えて楽しんで欲しい教科です。

理科の点数が良くなくても、このような物の見方が育っている人は、きっと科学者に向いているでしょうね。

さて、大学の数学科では、1+1がなぜ2になるのかを、論文で書き示したり、証明を行なうこともあります。

そこでは、1の定義から示さなければなりません。

1の定義が変われば、2にはならないことばかりなのです。

世の中を様々な側面から見て、様々な考察を持ち、様々な確認を行なうこと。

固執した考え方ではなく、柔軟な思考を持って世の中を見ると、世界が違って見えるかもしれません。